我在内镜下

捡回了尊严

“保肛”之战

这是一场关于生命与尊严的保卫战。

当“切除肛门”成为医学判决书上冰冷的四个字,一位普通女教师的世界几乎崩塌。

在绝望的边缘,一群医生手持内镜,在方寸之间展开了一场毫米级的精准救援。

7厘米的肿瘤,2小时的手术,不仅切除了一段早癌,更捍卫了一个人最朴素的尊严——能正常生活,体面地站在阳光下。

这个故事,

关于现代医学的精准与温度,

更关于我们每个人

都不应忽视的健康警讯。

<01>

第1站

The first stop

体检惊雷

“保命,可能保不住肛门了”

“本以为后半辈子都要挂着粪袋生活,连门都不敢出……谁知道做个内镜,就把我的命和尊严都捡回来了!”56岁的邢女士攥着薄薄的出院小结,指尖微微发颤。

01/SUMMER

02/VACATION

一个月前

这位连感冒都少有的小学教师,还在体检中心笑着对医生说:“我身体好着呢,胃肠镜就是走个过场。”

直到那通电话打破平静——“直肠有个7cm的扁平息肉,病理是早癌。”

更残酷的是后续。

那位医生指着CT片子叹气:“肿瘤位置太低了,连肛门上都有。要保命,恐怕得……”

那个“造口手术”的示意图成了她的梦魇。

她连续三天彻夜未眠,望着天花板流泪:“我才56岁,往后几十年怎么办?”

<02>

第2站

The second stop

绝处逢生

“我们试试,应该能保住”

转机出现在一个雨夜。

邢女士抱着最后希望推开北京积水潭医院郑州医院(郑州市中心医院)消化内科吴慧丽主任的门诊室的门。

把内镜结果递给吴主任——“别急,我们试试内镜手术,应该能保住肛门。”

这句话,让黑暗里透进光。

为确保万无一失,吴慧丽团队启动了多学科会诊。

“这里血管像蜘蛛网,”消化内科常宁医生用激光笔圈划着核磁共振片。“剥离时要像绣花。”

麻醉与围术期医学科王其敏:“我们会精准控制,让她在梦里过关。”

肛肠外科刘军伟拍板:“我全程守着,万一出血立即接手。”

<03>

第3站

The third stop

毫米之争

在“生鸡蛋壳”上绣花

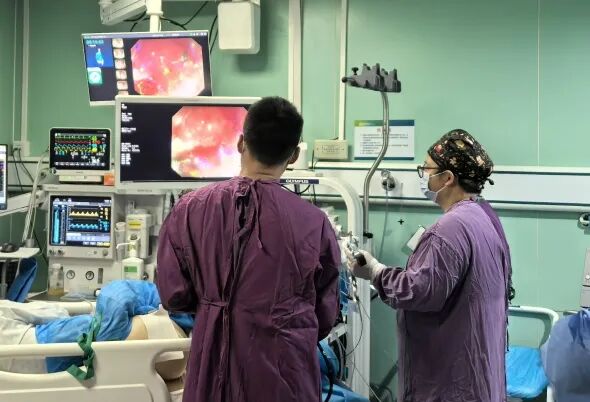

手术日,无影灯下,消化内科常宁医生的手稳得像雕塑。

他操控的内镜切开刀在直肠黏膜层轻盈游走,屏幕上放大数十倍的影像里,肿瘤边缘的毛细血管清晰可见。

在这个距肛门仅7厘米的狭窄空间里,每一次电凝都关乎患者后半生的生活质量。

突然,病灶与齿状线交界处,一条小血管开始飙血。他立即切换工具,精准电凝——血止住了。

两小时后,肿瘤被完整剥离。

摊平的病灶在生理盐水中像片半透明的荷叶,肌层完好无损,出血量仅5毫升。

重生曙光

“我看见孩子们在跑”

术后第六天清晨,邢女士摸着平坦的小腹,慢慢走到窗前。

晨光洒在她身上,她忽然转头对护士说:“今天操场上的孩子,跑得真欢实啊。”

“其实那天窗外根本没有操场。”后来护士长在晨会上提起这个细节,眼眶发红,“但我们都知道,她看见的是什么。”

生命警示

早筛是一道不能晚交的答卷

吴慧丽主任在患者出院宣教时再次强调,邢女士的经历正是早筛价值的明证——发现时是可控的早癌,处理得当就能最大程度守护生命质量。

“40岁后,请务必给肠胃做一次‘年检’。”她说,“这不是小题大做,而是在为你的生命质量和尊严,上一份最重要的保险。”

精彩推荐

喜欢就奖励一个![]() 和“在看”呗

和“在看”呗![]()